Sordo meriggio a Bordeaux

Inaugura

Presso

Partecipa

Fino a

Sordo meriggio a Bordeaux

Comunicato

Il sale in bocca dopo le immersioni; l’acquolina d’impatto tuffandosi; o, semplicemente nuotando, l’incipiente, addisiata, sapida, capillare, godibile arsura in controcorrente; appena camminando sulla battigia, a piedi scalzi, perciò bagnati: il respiro, con bianche tracce di sale su vertigini e caviglie, mimesi dell’onomatopeico sciacquìo, nell’ondulata ombreggiatura e lumeggiatura di sbarramento – sembra di averlo tra le dita, o nei denti, il sale che i denti lima – allorquando (quando?) asciutti (i denti?). 1-4 giugno, Francia, anno 119. Sono un’ottantina le foto che ho portato con me al ritorno. Degli spazi percorsi, nulla; dell’aperto e chiaro diurno, nulla. Tutto accadde, è accaduto e tutt’ora accade nella conforme identità e sulla densità alta di un lauto respiro, mentre l’idea non si arresta, continua a travagghiari e progredisce, come avevo auspicato e com’era naturale che avvenisse si espande; a scelta avvenuta, l’insieme di poche immagini rimaste ancora alloggia, morsica, lesto collide con ottuso tintinnare di carambole e rimbombi in sei metri cubi di un luogo adatto ad assorbire la luce e restituirla sotto forma di oscurità. In quello spazio buio e angusto – malgrado costui, il buio, conscio dell’inappellabilità dei confini, caparbi ostacoli che egli essendo e sentendosi buio tali non ritiene e non riconosce, i limiti tendesse ad ampliarli –, riflettente l’insieme una parte di esso, coperta dalla farinosa superficie di ciò che illusoriamente quello spazio invisibile moltiplicava, luogo disorientato e altresì sfaccettato, ho trovato l’esilio di Goya, Dioniso-Merisi, Dioniso-Dioniso malato e guarito, l’immancabile rappa di racina, L’uva passa e va di ventisei anni fa, i primi grappoli che dipinsi a trent’anni, altri ne avevo dipinti da fanciullo, i felini che qui non ho visto: assenti. Le strade appartate che danno su vicoli erbosi: in posti simili sessant’anni sono passati da che mi capitava di giocare nel desertificato e diffuso odore di vendemmia e gonfi vapori di mosto schiumoso. Molte e veloci, sulle biciclette a cavalcioni, belle gambe di donne abituate a muoversi, celermente come già detto. Dolci e salate crepes. Al Museo di arte contemporanea tanto spazio per assai poco; fuori, a pochi passi, un edificio bruciato mi ha fatto venire in mente la casa-biblioteca della baronessa Kessler; un palazzo annerito prelevato a Catania e qui trapiantato, resti dei vetri ancora attaccati a finestre e porte con bituminose vernici suppurate e scoppiate. Poi di nuovo il lungofiume; lungo, lungo fiume e il sole siciliano che allora bruciava le spalle, il sole di oggi che quella piacevole sensazione asciutta e calda richiama. Quattrocento metri d’acqua che in prossimità del mare si moltiplicano in estuario dieci volte tanto (la moltiplicazione dell’acqua del fiume: miraculu!). Fosse quel triangolo d’isola tagliata a metà da così tanto sangue azzurro! Trait d’union di due triangoli in uno; due triangoli scollati e incollati da un corso d’acqua, anzi due Corsi: una piccola sorgente tra l’uno e l’altro, ENNE, EN da un lato, NE dall’altro. Il biforcuto monte Uroboro, l’ombelico di Trinacria nell’onfalico suolo mediterraneo. L’ombelico vero, reale, non quell’altro della cui esistenza il dubbio è insanabile, evidentemente si parla di iconografia e non “l’altro teorico” cui quel tipo di stolte raffigurazioni fa capo, poiché per “l’altro supposto e argilloso (o fangoso)” l’idea del dubbio non viene neanche sfiorata: appartiene alla razza di banali favole dall’ignoranza inventate. Se c’è, quindi – per quanto riguarda le immagini –, non ha senso, se non c’è non ha neanche senso, in quella strampalata congettura illustrata della creazione e dintorni. Napoleone e Nietzsche, i due grandi fiumi siciliani tra due timpani distesi; timpani, trombe e corni di Strauss. Ai tromboni fiato a strabocco, volanti neri a più non posso, terra a iosa per seppellire i timpani oltremondani – in purulenta attività – e le file di cappelli persecutori ad essi annodati o dagli stessi gocciolanti: in siffatta maniera dipinsi i timpani zuppi d’orrore e grondanti lacrime in Contropittura. Il Colosseo deturpato per i palazzi delle eminenze barberine. Ciò che i barbari non fecero, in quanto non avvezzi a quel tipo di spirituale barbarie, ci pensarono a farlo i Barberini con usurai (!) “moltiplicati” interessi, barbari d’intelletto corrotto dentro e fuori, biancoporpora vestiti, senza pelo e col pelo. Villus, bellaco, vigliacco; dall’affiancato idioma, dal secante idioma reso rovinoso, usato apposta per non essere compreso. Dall’idioma oggi biacovestito che interi popoli tagliò dalla faccia della Terra.

Nel 1980 avevo un paio di pantaloni di velluto a coste sottili, bordò; li indossavo insieme ad un maglione di lana che mettevo direttamente sulla pelle – non ne ero ancora refrattario, intendo dire insofferente verso le maglie (oggi lo sono verso maglie e catene di ogni genere), queste non emanavano quella sensazione di asfissia che adesso mi capita di provare al solo posare gli occhi sulla lana con la quale sono tracciati –; anch’esso di colore bordò, dunque della stessa tinta dei pantaloni, forse di una tonalità appena più accesa, più rossa; avevo poi una camicia di velluto con due tasche; era ancora una specie di fuscello la mia figura di quegli anni, non si sbaglia a chiamarli verdi – di fatto complementari! sarà e fu –, portavo 44 di taglia; Figura, al singolare o al plurale, questo il titolo sbrigativo poco incline a specificazioni – delle quali l’insieme dei dipinti non sentiva necessità, il linguaggio era chiaro in una linea coerente e parlava da solo senza lungaggini tese a facilitare una dialettica esplicativa –, il nome unico che abitualmente davo ai quadri degli anni Settanta. Anche la camicia era bordò e a coste sottili, tali e quali i pantaloni, identico pure il colore, la usavo da sola o sotto il maglione con il collo a V. Le scarpe no, non erano color sangue rappreso di fresco non ancora incrostato, forse i calzini. La lacca di garanza nelle varie sfumature, il tono violaceo e l’infuocato cadmio, ambedue di ginnasta digrignante, vociante tra magenta e carminio, che in velatura prendevano anche un vago tono terroso, erano colori che avevo inserito nell’oscurità e da essa emergevano tra i concisi bagliori dei dipinti di quattro, cinque anni addietro, ’75-76. Poi, prima di quel lustro di vuoto (strano periodo, e lungo bicolore: vuoto, definiamolo in tal modo anche se il termine non è in tutto ’nzirtatu, mentre è del tutto bianco-vuoto corrispondente; d’altra parte ’nzirtarlu è difficile picchì è comu un bersaglio misu di tagghiu), prima di quel monolite di anni con scelte addossate a bersagli girevoli e ripetutamente scalfiti, l’epilogo in Modulo4 dal settantuno già in cammino, l’innalzamento verso il basso, tra gialle luci nelle profondità del nero; preferibilmente su compensato e masonite, decisi allora. Cinque anni di reale, percepibile pittura assente, nel tempo pitturabile che giorno per giorno evaporava o scendeva giù cadendo in rivoli serpentini; assenti i colori, come le tele, all’angolo il cavalletto, chiusi tubi e barattoli, tutto sigillato, in attesa di… che? Cosa aspettavo? Avrei mai più ripreso a scalare gli appiccicosi nascondigli per insetti ultramobili e gli attraversamenti a cannizzu tra i recessi e i guaiti delle trame? Aerei stracci induriti e sanguinanti, rumorosi alla vista come tela cerata, avrebbero mai più scavato gli spazi tra le dita aperte? o chiuse, strette a pugno, mentre l’altra mano vigorosa agiva? Tra i peli a pettine dei pennelli scordati, sordi ad ogni richiamo, abbandonati al loro polveroso destino, lasciati sul piano inerte di tavolini soli dai brividi crucciati? Pupazzi con le pile scariche! come nei film d’orrore di quel decennio sessantottino che mi vide doppiamente maturo. Appesi, sì, appesi… a che cosa? Pittura solo pensata – odio la parola consolazione –, immaginata, sono andato avanti e sono rimasto indietro. Dovetti tornare indietro: no, devo, ora, tornare indietro, ho lasciato qualcosa di indefinibile in sospeso. Prima di una, e poi due, e poi – ho il peso di tre millenni – tre, una banale coincidenza, quattro, fin qui ci sono arrivato, manca poco, si va avanti da soli, cinque volte dodici – son tanti – sostituii i verdi e i grigi dell’adolescenza – se a diciassette anni così dipinge, cosa farà a quaranta? in tal genere di quesiti si cimentava, e l’interrogativa esclamazione faceva librare in aria, chi, nei tozzi e fratti tempi di passaggio tra liceo e università, s’improvvisava critico di ciò che allora facevo; cosa poteva mai capirne! –; e con il bordeaux di ventenne il cambio avvenne, o giù di lì, o su di lì. Quindi, il biennio tre volte sette e un otto, bianco, nero e giallo – sordo il giallo, opaco quanto il nero – chiuse, allora, il sipario. La ressa è finita, andate ma non in quella pace di timorato subordine, non badate, non date peso, state lontano da ciò che gli agghindati vi dicono. La razza parassita, proliferata, arricchita nel male altrui, nella credulità, nei bisogni, nelle paure. Nelle indulgenze retroattive. A pagamento. Salvate i morti dalle pene di quel luogo dalle lunghe purghe, dicevano; pagate. Solo pagando potrete salvarli, maggiore il peso di oro e danari, minore il peso delle colpe. Contiamo insieme e diciamo: Le indulgenze retroattive a pagamento.

Riepilogamento: ci sono delle parole che esistono ma di bellezza non brillano; altre, non corrette, hanno invece un’attrattiva tutta loro; l’ho usata, la seconda con l’andamento (non l’ho fatto apposta, questa volta) alticcio-tentennante, per la corrispondenza tra le due in una parte uguali, ribadendo, nelle direzioni di traverse vie, le menzogne dei tunicati coscienti di mentire; uno segue l’altro: da oggi falsifico, da sempre falso sono.

Riepilogo: scompariranno, gl’infetti di tunicosi, inghiottiti dalle loro stesse menzogne; quello sarà un lieto giorno, il dì della novità lieta. Orbene – sintesi –, dopo il grigio, il verde, il carminio, il giallo, il nero, venne un lustro di transizione; così è stato ma non in quel modo nelle intenzioni doveva essere. Spostamenti – progettati, veri, intenzionali, programmati con date e scadenze da rispettare –, viaggi; chilometri e chilometri di strada, di notte e di giorno, chilometri di cotone, lino, migliaia di lenzuoli, asciugamani, coperte, uff… buio: la ferita aperta, e assenza nelle mani – dov’era andato a finire il pittore? – ci pensavo saltuariamente – è un termine troppo molle, non adatto al caso, di tanto in tanto con un solo accento su due a è maggiormente incisivo, potrei quasi dire di tintura in tintura, in tintura che agognavo – l’istessa cosa per le zanzare, ronzio e punture – in men che non si dica si scioglieva e vorticava come ubriaco il rocchetto dentato guarnito di elastico e cera – ma poi gli impegni di lavoro prendevano corpo e spazio, e tempo, non quelli astrusi dei dottori in arte, ma i miei di allora, pragmatici, impellenti, improrogabili; perciò di nuovo, corpo, e spazio, e tempo, e tutto.

Il biennio settantasette-settantotto: gli anni – due –, i ventiquattro mesi di Modulo4. Canto di cardi, self-portraits, aquile e civette, la fotografia come soggetto, piastrelle di bianchi e neri e similari mescolanze sniffavano il colore da lontano; d’un tratto un colpo di vento notturno fabbricava lati retti in proporzioni auree. Con sezioni quadrate d’insiemi polittici, mi accomiatai dalla pittura. Mai dire addio, mai come in quel caso sarebbe stato fuori luogo, fuori posto, fuori scienza, fuori pelle. A volerci pensare, ponderando con intelligenza e circolarità, è sempre sconveniente, irritante dire addio. L’addio detto allora oggi sarebbe stato mille volte mille smentito. Mille domani mille, il trittico del rinvio, con un lato meno pesante dell’altro, a un soffio dal dire: ieri domani oggi. Quel soffio scompiglia i tempi, e oggi, ora, 10 giugno, ore 8,26 è quanto accade: impasto un frullato di tempo. In breve diventa solido, si cementa, occorre scolpirlo, non sopporto la scultura su pietra, non sopporto i figuri di marmo bianco, sugnu intolleranti ai biancuvistiti di sugna.

Ore 10,26, le ciabatte di Bordeaux e la Quarta di Ludwig, primo movimento. Troppo FC la Quarta del sordo, e Felis Catus è il passato: facile, bere il terzo bicchier d’acqua! Bevi che ti passa, “L’uva passa e va” e l’errata casa.

Il vuoto delle finte mani bucate di Cartier-Bresson; il buio, nell’attico presente, niente travi, niente infissi, niente canne, niente occhi schiacciati. Taglio netto alla vita, pittore ventiquattr’ore su ventiquattro, pittore a tempo pieno, notte e giorno – ho fatto quel che volevo fregandomene di tutti, per me solo ho dipinto, e ancora per me solo ho intagliato e modellato; gli altri, tutti gli altri: i men che marginali. Continuai quel nero lasciato cinque anni prima – inclusi l’azzurro che mescolai col carnicino per ottenere la lieve nebbia che di notte fa vedere, e in quell’aria liquida imparai a muovermi da generico felinvolante – picca e assai; vedo io, vedi tu, vedete voi. La riscrittura della storia (dell’arte! soltanto ritratti, naturalmente fuori dall’inquinamento trascendente) felincorrendo, con le rane saltando. Conobbi Micozzi, la valente pittrice. Arrivò il rosso delle vele nelle fattispecie di isole dichiaranti tale identità – chi avrebbe osato smentirle? –, il bordò dei tessuti per i frutti; il rosso terracotta smaltata di conchiglie e vasi, anfore e brocche. Dieci anni dopo, Dracula sommerse, inondò – pure sommerse, ma ora è qui, quindì nel coretto posto – di sangue di Bordeaux. I suoli coprì col colore di bordò, l’inchiostro di coltura dei vampiri. 1828, egli non è. Secoli tre e mesi ventiquattro prima di questa data, che accadde? Vedi tu, vedete voi.

Era d’uopo andar per propri viali nel ruolo e nel corpo degli scuri. Diretto stacco. Scatti secchi, decisi alt. L’oscuro! Moto, ancora. Lungo quella mezz’ora di case bianche, dalla centrifuga destra alla sinistra, in mezzo ad abbondante verde – come nelle ricette di mare, abbondante sale, che già c’è – non di sale si trattava, ma di tufo; pallido, lunare: quella era una città di Delvaux, non la era ma mi convinsi di sì; per i cavillosi: immaginai di sì. Me ne frego dei cavillosi; loro spariscano pure, i due punti no. Potare gli alberi e dar fuoco ai rami secchi parlanti, se fossero stati ubriachi ne avremmo fatto altari per lauti banchetti, alias sontuose gozzoviglie. La spina del tarsiota non parlò. Marosi di schiuma, bagni caldi, trasparenti vetri, Modulo4, la Quarta del sordo, dopo il primo movimento. Calma e ritorno, un salto al terzo, la salita di corso Calatafimi, la breccia di quella porta. Umile? Devota? Scoloriamo tre parole: la nostra era; cibo all’uovo sodo per l’oscurità, primo, secondo, dessert. Infine l’acqua salata del mare. Ora si sono acquietati.

Non di stanze si trattava, mai di case si parlava, discorso chiuso, pieno fino all’orlo, che piegandosi trabocca, come labbra di flaccida gomma. Non di tufo si guarnivano i teatri. Ma quel colore bianco! Già, quel bianco assorbente la griglia di malta; di raso, come un silenzio assordante; luminoso, tanto quanto un giorno di scirocco. Abbagliante, nei riverberi dei muri, i riflessi di abbaini e mansarde; stando fermo e seduto mi muovo, e muovo la testa a destra e a manca. Verde e bianco, verde e bianco; sembra di leggere vino bianco, la qual cosa stona. Ancora verde e bianco, e ancora; verde in quantità, e isole bianche. Un mare di verde ai lati di un fiume di liquida terra. Il sole che bruciava avrà avuto la forza di cuocere il sangue di quella terra? E di renderlo bordò di nome e di fatto, in superficie e profondità? Mancano i treni tra questi palazzi bassi di Delvaux. Pelle di seta, pelle di tufo. Voglio che sia tufo; perché lo voglio; siamo Figli del fuoco e delle stelle. Suoni nella notte e Moduo4. Athena Parthenos e Garmisch-Partenkirchen. Qui trovo la musica di Strauss, le montagne oceaniche, le Alpi atlantiche, gli orridi delle spoliazioni crociate, i corpi straziati, la distruzione di popoli interi, le razzie feroci nel nome dell’aldilà misericordioso, nei capricciosi vecchi barbuti, vendicativi, saltellanti da una nuvola all’altra, creatori (di che? perché? quando mai? La natura ha bisogno di creatori? cosa se ne fa la natura dei creatori? a che servono, se tutto può scorrere tranquillamente e non, così come deve essere, tra nascita e morte, e nascita d’altro, non di quanto già morto e putrefatto, che senso avrebbe questo dispen-dio di forze in una oculata, precisa, energica, unica economia globale?): basta creatori! Per carità, per misericordia. Siate musicali, datevi alla musica, qualunque essa sia purchè lontana dai suoni celestiali, bestiali sì ma celestiali manco per sbaglio, non abbiatevene a male, la dabbenaggine ha fatto il suo tempo, ha vissuto fin troppo a scrocco: dopo tre giorni di scirocco il temporale spazza via tutti i malesseri. E ben si starà in assenza di ogni genere di fasulli dietromondi.

Non è bianca la pietra calcarea che adesso davanti agli occhi ho, ma anche dietro, di fianco, è tutto di calcare qui come nella mia alveolare mente; e certamente non ha il giallo del tufo siciliano né la granulometria o lo scricchiolìo del pane duro, che in Sicilia si usa pure, fritto in padella, come surrogato del formaggio (non il tufo – che bene andrebbe per i mangiatori di pietre anziché ashpaghetti – ma il pane raffermo). La materia che allo sguardo si allarga sembra sciogliersi al tatto, cadere in polvere, con quel suo bianco invecchiato, eppur leggiero, luminoso assai; un bianco manso che in luce supera il giallo-grido siciliano. Questo che sussurra dritto agli occhi è il colore del tufo di Bordò. Adesso cola sangue e vino dai muri di Bordò. Vino non annacquato e sangue non vecio di millenni, quelli lasciamoli agli arricchiti millantatori. I riflettori della torre incidono l’aria, cielo tinto di blurali che non lasciano tracce: solo l’immenso anello del ritorno.

Da questa esuberante invasione di luce asciutta a un luogo minimo; a questa inebriante immersione di asciutta luce, come se aria aperta di un accaldato paese meridionale di mare fosse, ha fatto repentinamente seguito una concentrazione in un punto minimo che la luce tutta ha in breve tempo assorbito, dopo cinquantatré scalini di salita, la storia, il luogo, l’oscurità, il meriggio di una mano di lampadine e il nero attorno, sopra, sotto, riflesso.

Così, naturalmente, da quella luce di molti anni e molti luoghi, non poteva non uscire – doppia negazione – del nero scuro più di qualsiasi scuro; e così è stato, è, fu; il tempo qui non ha valore né misura: alcuni metri quadri e pochi, contati minuti – l’apparenza – come il miraggio, come l’abbaglio, l’allucinazione, il pensiero che si sposta, si lascia dietro il corpo, la traccia scura, l’ombra tremula del corpo; il momento infine ispido e riccio, giusto un secco fiore di cardo. Essere in rouge: Modulo4.

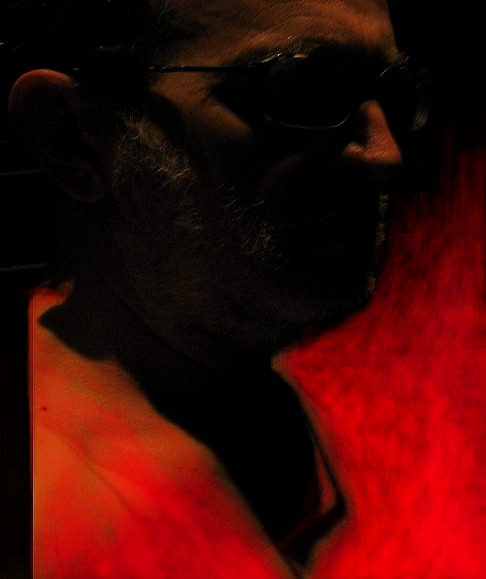

Cosa fare di queste foto, nate nell’istante in cui le ho fatte, come immagine – un singolo insieme – che si sta compiendo, smesse la prima volta che le ho viste, come immagini già fatte, differite dall’azione, ognuna di esse nel solitario status di singola immagine? Cosa accadrà a queste figure da qui a sette, otto mesi quando è probabile sarà il momento opportuno per stamparle e in galleria appenderle per una mostra di autoritratti di Sostra? Quanto gliene importerà a Sostra di tutto ciò? E se le cancellassi, e preferissi tenerle nella mia memoria? Se le cancellassi, e volessi svuotare anche la memoria? Be’, non cambierebbe molto; io non cambierei granché. So già che non lo farò. Non è detto, sette mesi sono lunghi, chissà!

Fossi più giovane, se oggi mi comportassi come mi sarei comportato trent’anni fa, anche venti, le foto sarebbero state un primo stadio, in tal modo senza alcun dubbio o indecisione le avrei viste, come primo passo di un percorso che le avrebbe ripetutamente chiamate in causa fino a dissanguarle – senza ancora arrivare a Dracula, di là da venire, prima ancora di, nel compiuto e nell’incompiuto, “Tutto asciugare e tutto inondare”. Bei tempi, terribili e belli –. Amor fati. Le foto, “la fotografia “ come primo passo, base e terreno d’avvio per una trasposizione pittorica, trasfigurazione pittorica, o trasudazione che dir si voglia, come certi medium dai tubi di colore; ma oggi no, “certa” pittura che trasuda il tempo che ad essa occorre per rendersi visibile mi annoia, quel tempo non coincide con immaginazione, pensiero e azione. Rifiuto l’iter lineare dell’accantonare passo dopo passo, impasto di manualità e noia, lontane dall’ansia, rabbia e vertigine: anch’esse ora acquietate. Basta guardare il mio volto, il mio corpo e metterli accanto ai corrispondenti di qualche decennio passato, sia pure strappati a caso dall’insieme imballato alla rinfusa, gli occhi che dagli uni vanno agli altri han detto tutto. Null’altro da aggiungere.

Questo sarebbe il momento giusto per un’allegoria, o una qualsiasi similitudine volubile, congeniale ai tipi talari, inclusi ed esclusi dalle divine rime. Come… ma le allegorie, si sa, sono adattabili, pomposamente rinascimentali e consolatorie. Non amo l’adattabilità, uniformarsi? aderire? spiaccicarsi? annichilirsi? Giammai! Il Rinascimento? Schizofrenico, ma non malato da una parte e sano dall’altra, questa è solo la perfida apparenza che l’intelletto ferisce, bensì irrecuperabilmente malato da ambo i lati, di due pestifere malattie che si sono allargate, una trovando aiuto nell’altra, e tanti guai e le resistenze al cambiamento provengono da poche manciate d’anni di mezzo millennio fa, con gli sguardi estasiati, drogati, corrotti, resi miseri proseliti dalle ottocentesche sindromi travianti. Odio la parola consolazione. Via, via maledetti portatori di castighi, sparite dagli orizzonti umani, cosicché la vista possa spaziare libera, finalmente libera dai vostri lucrativi inganni.

Essere vivo e pittore ora, in questo momento, è ritrovarsi insaccato nel brodo primordiale di un bordò liquido. Bordeaux vino e colore, e pallore del Paul belga: un’insidiosa, colorata, alcolica, sensuale bevanda di Dioniso; altro che valeriana. La lira della seconda ora è un bordò rappreso, irretito, invecchiato, di vecchia pelle da quel dì irrughita, conciata e sedotta dal sole salato, incisa sotto capricci all’acquaforte dagli aromi e sapori che la lingua riconosceva fruttati e speziati – quanti racconti olfattivi in un vetro rubicondo! Quante favole vere, vere come le vere favole, e piene di vita! –: ci vuol tanto perché un negozio di colori diventi enoteca! anche i musei enoteche non sono, come al solito assimilabili a botti con la feccia da vuotare, e dopo disinfettare con cilindri di zolfo acceso appesi a un filo; pur avendo uguale sentore, il mio sentire non ha niente a che spartire con i vuoti propositi futuristi, ne è prova provata il fatto che i loro quadri nei musei ci sono andati a… (punti di pausa e sospensione, anche questi bradipi ortografici accetterebbero i cinque alti e bassini in ghingheri, per vanità le braccia ad essi aprirebbero, e alla punta dolorosa di una vocale ripetuta) a finire, – ahinoi, poveri loro! macché, sarebbero contenti, eccome, la carne è debole, pure il colore di certuni – e paiono alquanto restii ad uscirne; mentre mi auguro che i miei dipinti mai e poi mai facciano quella piagnucolosa fine, restare appesi alle pareti di quei loculi, i quali tutti insieme si appropinquano per dar forma e stato ai tristi cimiteri della pittura. Meglio la morte dei dipinti, la distruzione, la scomparsa che vedersi passar davanti lunghe file distratte di teste vuote – “Pappagallo ne inghiotti uova?” “Sì, a cento a cento” – o a tutto assenzienti senza capire il perché, il per come, il per quanto, il motivo per cui smuovano l’aria lì, come automi a camminare, uno appresso all’altro portando a fatica la pesante – di pinzillacchere zeppa – e fumante testa – l’impegno è troppo, grave e fortificante (fortificante? – sgranando gli occhi) – girata di fianco, Eccola, l’intersezione-trafittura! – la confusa e poco cognitiva testa, contro una delle due spalle con le braccia appese e il cervello sfatto nell’estremità delle unghie rosicchiate.

Gli ultimi otto anni di Goya, metà di pitture nere, metà di bianco di Bordeaux. Goya ha abitato in un luogo oggi così candido spugnoso, assorbente ogni genere di suoni, meridiano e dall’illuminante chiarore. In siffatto modo il sordo nella sordità udì, con il nero tutto suo, la voce della luce, sentì a suo modo la musica dell’intonaco bianco di nero pregno fin nelle scaglie esterne e nell’interno d’ossa. Bianco di scheletri che corpi furono in questi muri, e nero d’ossa di geroglifico in geroglifico, tra le linee e i pallini vuoti e pieni di quel suono, che segno non è, nella musica di Strauss. Il cane è smarrito, Leocadia Figura dirige e gestisce la pittura che ora le appartiene. Saturno banchetta con il figlio – sembra la favola del figliol prodigo – l’uno e l’altra sono l’immaginazione al potere; il resto è sconvolgente verità, sanguinosa crudeltà, di anni, decenni, mostruose vestigia di secoli che con la favola prodiga hanno parecchio a che vedere. Dai germogli di favole a parabola si è sviluppato il declino lastricato di massacri, di corpo in corpo annegati nell’odore del loro stesso sangue bruciato, che come profumo per i mostri tunicati al cielo saliva; s’innalzava, avrebbero detto, maledetti loro.

Siamo ai primi di giugno, qui la luce rispetto a Milano si protrae; ritrovo, in questa piana con ampi spazi aperti e gente che apprezzarli pare, u bagghiu di certe tenute siciliane, i cortili con l’erba angolare tra strada e muro dei paesi sepolti nell’infanzia, vissuti, guardati, osservati; Il corposo vino siciliano ripercorro, nell’iter della sua formazione per tanti anni seguito, qui non nell’astronave-silos a mo’ di chicco d’uva passa della Città del vino – se l’avessero chiamata Città di Dioniso i progettisti si sarebbero diretti verso tutt’altro aspetto, e questo luogo avrebbe avuto attrattive certamente maggiori –, ma nella dimensione della cantina corridoio con volta a botte, due cantine, uguali e parallele, con le botti, di legno naturalmente, da 225 litri, in pratica trecento bottiglie.

La partenza del volo di ritorno, in ritardo di un’ora, mi ha fatto gironzolare, in una rivendita di giornali e altro, dopo il check-in; ho sfogliato le riviste d’arte e fotografia che ivi si trovavano, quindi ho comprato un opuscolo con la mappa delle gallerie di Parigi divise per zone. Una settantina di luoghi d’esposizione, evidentemente non sono segnati tutti, se ne trovano di più a Milano, o per meglio dire ce n’erano, non sono molto aggiornato in merito, solo di recente mi è capitato di fare un giro per gallerie come ai vecchi tempi, e solo in una zona, nei pressi di corso Buenos Aires e corso Venezia. Immaginavo, riprendendo il discorso su Parigi, le fotografie esposte contemporaneamente in tutti questi luoghi che come attività svolgono, appunto, l’esposizione di opere d’arte, con una peculiarità che le accomunava, il fatto di essere tutte deserte, una qualsiasi presa a caso tale e quale la precedente e non differente dalla successiva. Deserte, mancanti persino di titolari, collaboratori o collaboratrici, segretari o segretarie, e di visitatori. Tutte vuote, assolutamente deserte. Nel senso che, chi in tali termini – di deserto – intendeva l’arte contemporanea, passava, vedendo ciò come una normalità, da una galleria deserta alla seguente, anch’essa deserta. Ma anche la di costui presenza risultava fuori posto, “veniva a trovarsi”, dunque c’era, corpo e mente, facendo crollare, con il suo stato fisico legato e visibile, la condizione di deserto. L’arte presente, lì e adesso, di Sostra, in corpo e immagine. Sostra Feliscatus Sicula. Sostra sul carbonizzato Feliscatus con la consistenza che Sicula ha di grassa calce. Della terza e oggi unica – come lo sarà anche domani e dopo –, che la prima e la seconda identità comprende e chiude, devo ancora soppesarne l’entità; ma non c’è fretta, e forse non è neanche necessario farlo, almeno non è ciò che con urgenza mi preme sapere; perché devo sapere quant’è grande la certezza che Sostra è l’ultimo libro-nome che avrò? quel libro-dittico con pagine a sinistra e nomi a destra; ma incidentalmente pagine sul verso della destra, e nomi davanti alla sinistra. A Bordò c’è un cumulo di fili; dopo il 14-18 la visione del particolare cambia, non si scava dentro la materia, si è troppo scavato dentro i corpi e per i corpi. Gli strati di una storia. Punto. La ressa è finita, andate no per la consolatoria pace, stendetevi e prendetevi il tempo che vi occorre. In questo preciso istante vige, un istante fa vigeva un numero palindromo: ora non più.

Ci sono quelli che si sanno vendere e coloro i quali, invece, sconoscono le regole più elementari del sapersi vendere. O meglio, con maggiore correttezza, è indubbio che le conoscano, ma per essere coerenti con il proprio modo di vedere quelle stesse regole, fanno di tutto per non metterle in pratica. Offrono, ad una attenta lettura, senza alcuna forma di pagamento in cambio – anzi, per un obiettivo prefissato e da raggiungere, seguendo nascita e formazione venute da un tempo lontano: la meta di una vita alla coerenza dedicata, costi quel che costi! –, ciò che contraddice quanto gli altri si aspettano venga loro venduto (dato in dosi di altalenante verità). Stop. Et naturalmente non vogliono cambiare fucina e mezzi, il lato fisionomico – rassicurante? per quanto… – del carattere che così apertamente va contro una parte dei loro interessi. Stupefazione, spettacolo, meraviglia, duratura stabilità gli inaspettati risultati da essi conseguiti. Eroi dall’apparenza camuffata, persino dimessa, ma teste ruminanti in corpi d’acciaio; mai coperti d’oro, o segnati, strozzati da ricami, con in mano cialde di sola cialda. Non coloro, ma colui il quale.

Ein Heldenleben, da siculo apolide. Sostra, che dir si voglia.

A Bordò c’è un cumulo di fili resistenti; lisci, sottili, inodori, stavo per dire fluttuanti ma qui nulla fluttua, il sole filìa, sa di miraggio in erba. Sono attaccati tra di loro, per un breve tratto, come tende danzanti con il vento; frange lunghe di seta, ognuna di esse ha una sua storia, della quale parlerò e non parlerò, a Bordò, se mai un giorno dovessi tornarci. Fili la cui consistenza – se... se fossero nomi! – sta in un passato che sfugge, scivola dalle mani un passato ammesso come tale solo in spicchi. Brindiamo, Libiamo! Mille e passa, di litri nelle botti siciliane sopra il paio di bianche pietre ad arco rovesciato. Intorno a un passato sgangulatu, mai sopraggiunto, onde per cui mai tornato, di risacca in risacca, da sesto mese al telefono che chiama, sulla sghemba cinghia di avverse trebbie parlerò se parlerò, e non parlerò se di farlo non avrò voglia, a Bordò.

Provo, lungo queste vie dalla bianca e porosa luce, a cercare un tempo andato che qui però non vedo in giro. Non l’ho incontrato stamattina presto, nei viali zitti e nelle mute piazze. Ma poi, lo cerco davvero? Perché barare con me stesso? A che mi serve l’impegno della testa in tale direzione a ligure carruggio se di tanto smisurato spazio, semplicemente camminando con la testa sgombra, mi è dato di disporre? Raddrizzo il tiro; ora ci siamo: fingo di cercarlo; così cercandolo gioco, e fingo di salire su treni in corsa, oppure di dormire su treni fermi in una qualunque stazione, un qualsiasi occhio di sole per arrivare, partire, restare, segnatempo immobile di parabole d’ombre e iperboli di luci, nelle medio-grandi, orizzontali, antiche tele, tra sbuffi bianchi, tramonti dorati e aurore lunari, di quei quadri con le ore strane assai e vicine come l’incantamento di un giro di gatti, dell’italiano-tedesco e del belga-greco, entrambi, oggi, adottivi figli di Bordeaux, città che le spalle scalda ai freschi nuovi arrivati.

Nel tempo “ora” di Dioniso: tra u pruvulazzu di passato e la polvere che il presente solleva; “che fu – ora! – che sarà”; nel respiro la polvere si acquieta, in un respiro la polvere si alza – un po’ toccato è chi soffia sulla polvere bagnata, ne aveva di tempo da perdere quel vecchio barbuto –, la polvere sul vetro affumicato che abbraccia il vino e le convesse ditate sulla cassa armonica di un liuto; suono, gusto, olfatto, da un luogo all’altro, ciascuno di essi, quando preso in causa, verso i restanti due, in un sorso di tempo. Saggiare e deglutire l’attimo. Lì Dioniso vive tra il passato che non ha una casa che non sia Sostra e il futuro che è “ora” soltanto. Dioniso è quest’istante, Bacco il presente. Egli è qui. Qui vive Bacco. Il futuro è nella polvere che il presente solleva.

Nel primo anno di quel quinquennio di lontananza forzata dalla pittura, dovuta a un lavoro che non mi dava tregua, conobbi una donna di Crotone a Roma; passammo insieme alcuni giorni tra Firenze, Arezzo e Orvieto. Associavo, allora, a quei giorni, una vecchia canzone delle Orme dove si diceva di un salotto antico con le tende blu; oltre all’evidenza dei tessuti, era anche il timbro della voce di Tagliapietra a dare quelle aghiriedduci venature che da lontano provenivano, fiori gialli a campanula su un lungo stelo erano una delle fonti, riguardo soltanto alla parola agrodolci. Chi il testo di quella canzone aveva scritto e chi ne aveva composto la musica provava, o fingeva di provare, una sorta di malinconia al ricordo di un quadro domestico nel quale i tessuti e i colori avevano un innegabile rilievo: dal velluto che immaginavo viola al blu, lungo una scala poco incline alle alte voci (unica eccezione: gli anni Cinquanta di un dublinese tra vibranti e uncinate strisce di bianche tende), un accordo mansueto e rilassante, quantunque, senza tema di sbagliare, in verità i due aggettivi siano da riservare a quanto ghignante volto non è, quindi da usare soltanto sulla prima, iniziale apparenza di raspanti sfregazzi e asciutte, sessuate pennellate che sbavano languore; dal viola al rosso la scala è, per contro, ’nfucata e foculenta, e grida, grira come più non si potrebbe; anche dall’arancione al giallo il passaggio non ha la scaltra e belligerante possanza del viola proiettato verso il rosso, con quelle temerarie soste magenta, porpora, carminio; c’è impeto, sì, nel cadmio o nel cromo giallo, infine anche abbagliamento, qualcosa sicuramente esploderà, ma è tutto ancora menzu ’nsunnacchiatu da’ sira prima, in via di formazione, latente, persino come fosse tenuto a forza e saldamente fermo. Sono insensibile ai sentimenti di malinconia e nostalgia; le sofferenze, o il piacere della sofferenza vera o presunta, a queste parole legate, non mi appartengono, non le provo, ne sono immune. Patologia e medicina, e l’efficace terapia contro qualsiasi forma di ricordo malato, le ho sempre impastate al colore – sia esso olio, o tempera, oppure l’impasto all’occorrenza energico nell’uso dei pastelli – per renderle inerti; sicché, in quel caso, la materia della pittura diventava luogo e deposito riservato di ciò che non volevo mi stesse attorno – col suo aspetto tra il romantico spostamento vestito di sublime e l’annichilimento in un ricordo frustrante e piacevolmente(?) doloroso perché trascorso –, continuando, impudente, a gironzolarmi in testa, con quella sensazione, dicono, di vuoto al petto nel cercare di percepire l’odore speleologico di chissà che. La visione archeologica di resti a pezzi, i quali inevitabilmente tradiscono e apportano solo delusione ad un terreno che smuovere non dà profitto alcuno. Sette lo davano per voto discreto; e il numero sette ha sempre cozzato con il voto-giudizio in quelle vaghe lettere indicato. Detto così sembra più mediocre che discreto. Al sette meglio si adatta la parola cozzare. A sessantacinque anni – mentre scrivo non ancora, quando esporrò le fotografie delle quali qui viene allungata e accorciata l’esistenza, li avrò compiuti da un paio di mesi – che sono mai un paio di mesi su quasi ottocento? Prima e dopo, insieme e particolare! Il Settecento, a pensarci bene, è tutt’altro che frivolo, e molto poco discreto; alla fine di quel secolo si chiude un’era e si aprono le porte per altre in seguito aprirne. Per tutti i Sostra dei Sostra –, quindi a sessanta e cinque anni, oggi 14 giugno, ore 17,26, sono stabile nelle mie posizioni come cemento armato e respiro come il tufo. Il mio corpo è pieno di spuntoni come la pietra lavica. Cupo e sempre lavato di fresco, come le rocce le cui salate punte respingono i piedi quando, prendendosi troppa confidenza, sopra di esse con disinvoltura si vuol camminare, o addirittura essere impavidi recitanti di clowneschi e ciucchi salti. Sono posti per affettuose risacche e violente mareggiate questi, non per rilassanti passeggiate con squilibrati sbracchi da un pitruni all’avutru. L’odore del mare fa scorrere il sangue ma sana le ferite.

Negli anni Sessanta avevamo un salotto bordò di velluto a coste; divano con tre cuscini quadrati alti una quindicina di centimetri, forse un po’ di più, e due poltrone, naturalmente con un cuscino per ognuna, di uguale misura. Le poltrone no, ma il divano rimase coperto dalla plastica dell’imballaggio per qualche tempo dopo l’acquisto, poi mi stufai del sudore che quel rivestimento provocava e, con disapprovazione di mia madre, lo strappai e lo tolsi. Era il salotto buono, perciò da trattare bene, possibilmente usare poco, e “con cura” come si legge di solito nei libretti di istruzione, non è il caso degli usuali oggetti d’arredamento, i quali, normalmente, mancano di questa letteraria, spesso pleonastica, a volte pedante compagnia. Molta fatica facevo a capire allora, e mai capirò questo tipo di privazioni unite al rispettoso sacrificio per quella strumentazione della casa, il cui scopo è servirsene al bisogno, che “si deve fare in modo di non sciupare”. Hai una cosa, la usi; quando si consuma si consuma, punto. Che problema c’è? la usi così come è, come man mano diventa, con le offese che il tempo, adoperandoli, agli oggetti fa.

Era comodo. Erano comode le poltrone, squadrate, essenziali, con la spalliera arcuata e due protuberanze, che ne spingevano la forma accogliente dello schienale verso l’alto. I cuscini, né troppo duri né troppo morbidi. D’inverno si stava seduti bene, al caldo, dato da tessuto e colore, tra la trasparenza del marsala e il fuoco del forno a legna per cuocere quella specie di spessa pizza rettangolare chiamata sfincione che mia madre, per abitudine, mi preparava il giorno del compleanno. Anche il colore del pomodoro, con tutto il condimento che in superficie quell’appetitoso regalo aveva, origano in sbriciolati frammenti compreso, che cotto virava verso quel marrone tipico anche di certe chiazze della salsa di pomodoro, laddove il fantastico “pomo del sole” appariva maggiomente cotto, aggranciato.

D’estate, benché rivestite di velluto, le tre essenziali parti d’arredo di quell’insieme, la cui disposizione negli spazi e percorsi della stanza a loro deputata tendeva a ordine e simmetria, non erano eccessivamente calde, si stava abbastanza bene, gli avvallamenti tra le coste probabilmente agevolavano la circolazione dell’aria; il divano risultava maneggevole e a sufficienza scorrevole quando bisognava spostarlo, nonostante la forma massiccia e compatta non terminasse da un lato e dall’altro con due ali leggiadre, come avrebbe potuto pensare chi fosse stato predisposto ad una paradisiaca banalità, ma con due vichinghe corna che rendevano diabolica, robusta, corpulenta e combattiva la spalliera addossata al muro. Si stava a meraviglia distesi con la testa appoggiata a uno dei braccioli imbottiti non più del necessario, e i piedi che ancora non arrivavano all’altro. Mi facevo delle dormite di lusso, con il corpo rigido che non si affossava dalle parti della schiena sui cuscini perfettamente calibrati nella loro consistenza contro il mio corpo di adolescente, la cui relativa pesantezza di adulto era di là da venire. I sogni migliori, percussivi e battaglieri a partire dalle due, due e mezza di pomeriggio, l’ora del silenzio in casa e per le strade: il primo pomeriggio siciliano, silenzio e canicola, in estate; silenzio e silenzio, d’inverno. Né silenzio né brevi folate di vento nelle mezze stagioni, che a quell’epoca, felici e contente, possedevano ancora la loro identità individuabile con temporale precisione anno dopo anno. Tutto avveniva nella certezza che non c’era scardinamento nella successione degli eventi, tri misi e vota, tri misi e cancia; che la nevicata, dalle mie parti, era un fatto eccezionale – la prima neve la vidi all’età di dieci anni – il caldo era una cosa normale e sudare copiosamente nei mesi estivi pure, anche di notte, data la ridotta escursione termica. Che l’acqua scarseggiasse, anche questa era ritenuta una cosa normale, e la si risparmiava in qualsiasi modo.

E il tavolino? Ahi! Quello ci doveva essere, per forza. Però, di nuovo ahi! nota dolente, dolentissima. Una lastra di marmo spessa una decina di millimetri, con gli spigoli arrotondati; non sopporto il marmo e il suo ostico, anemico e cadaverico non colore, il bianco del marmo non è un bianco normale, è malato, cimiteriale; ma già affiancando ad esso un colore, qualsiasi esso sia, qualcosa accade. I greci lo rendevano policromo e vivo il triste e uniforme status di quel funereo candidume. Eravamo rimasti alla lastra di marmo con le sue lievi venature; poi una flessibile ossatura quadrilatera di ghisa a sostenerla, con le gambe bombate, internamente vuote nella sezione a v; una struttura apparentemente fragile anche se di ferro – alquanto sottile – che sembrava dovesse crollare da un momento all’altro sotto il pesante piano marmoreo con quanto, a volte, ci stava sopra, cianfrusaglie varie e tra queste, presenza fissa, una coppa vinta in un concorso di pittura. Cosa stupida i concorsi di tal genere e i concorsi in genere; con chi vuoi rivaleggiare, con un senza cervello? cosa devono premiare a fare? perché? per dirti bravo? Mi dava fastidio quando mi dicevano bravo. E se di nuovo lo dicono mi sento a disagio, preferisco lo scontro all’assenso. La pittura è al di là del tempo, delle mode, dei giudizi, della gente, della testa vuota della gente che guarda e non capisce. E i cosiddetti esperti? Ma che vadano tutti quanti a quel paese. Guardare con attenzione, per costoro, uscire fuori dal terreno preparato da altri prima di loro che su altri ancora si sono spiaccicati, e così via a ritroso fino alla noia, è uno sforzo che va al di là delle loro possibilità. Quindi è meglio per questi ideatri che rinuncino, per evitare di far scoppiare loro la capa contrita, plagiata e prolissoide: archivio di fumaggini.

Così si mosse il giro di sostra; talché quel meriggio ammantato di nero iniziò a pascersi di luce, mutò il bianco tufo in pietra lavica (fredda). Bacco e l’uva, Bacco e il vino nel meriggio di Zarathustra; sfilavano le processioni di mostri, le quinte della vecchiaia e dell’orrore visto, toccato, vissuto – anche le girandole di Napoleone fruttificarono nei celesti terreni dei tunicati –, manifesto d’intonaco, colla di sangue, di terra, di creta: le dissezioni murali di Zarathustra, un dì strappati gl’impasti d’uva passa, ematomi e ronzio di vespe, i muri rimasero spogli; spelacchiati, non li vidi tumefatti di lamenti; porosi come indifesi e pazienti tufi. Sordo meriggio a Bordeaux.

L’Hotel de ville ha proporzioni domestiche; fosse stato di marmo bianco non avrei gradito discorrere il nanocompresso prospetto. Meridione nel colore cremoso, spugnoso, di frutta matura, sciroccoso, asciutto; infine desertificato. Cammino in linea obbliqua incontro alle colonne di Micene, Atene; le vedo passo passo indietreggiare sul mio fianco destro e sparire, quella visione di Segesta basso dorico e giocattolo ionico meccanico è-appartiene già al passato. L’Atene casalinga, la casalinga Micene, con flemma fuggono, le sento a portata di mano e di testa; di memoria. Vedrò due lunghe maniche architettate per sparire sotto il peso della pittura appesa. Una manica calda (più o meno la temperatura esterna), una fredda (mezza congelata) con aria alla Monroe, ma polare, dalle grate a pavimento. Tiziano con i suoi furbi fregazzicoli su imprimitura scura e tela a grana grossa, meglio il dirimpettaio formicaio di Magnasco, da lì procedendo in direzione Ottocento. Dall’altro lato, seguendo il sole della mezza, completai quei diciannovesimi cent’anni in sequenze di sale, avanti e indietro, e la Modernità fino a Matisse, Renoir, un Bonnard non bello; una parete di Redon, tre pareti di Redon. Ancora cambio di braccio, adesso quello di sofferenza e morte, Goya, il polso della prima manica. Quattro pareti, Capricci, Disastri e un suo ritratto come polsino e spremiture d’appassito colore che qui non serve.

Sordo meriggio a Bordeaux. Scrivo e scrivo. Ma il motivo? qual è il motivo per cui farlo? Un tempo da queste foto sarei partito per un’avventura in seno alla pittura, un simile viaggio, ponderoso e intorno al corpo con oscura luce e profondissime ombre d’erre bruciate in assenza di riverberi, avrei impiegato un anno a farlo; poi, alla fine, conseguenza ovvia e prevedibile conclusione, il fatto arcaico di preparare la mostra di riassunti contrasti; diluiti nel tempo li penso adesso, dunque smorti, insufficienti al racconto scuro assai, nella cui successione graduale il tempo avrebbe reso annacquato, come vino, appunto, allungato con acqua, anche se la trasparenza della mescolanza avrebbe segnato un punto a suo favore rispetto al latte opaco come medium diluente. Morti li avrebbe resi comunque, morte facce e bensì trasparenti corpi d’artista nella loro radente lentezza di pittori.

Le fatiche, di cui sopra i dettagli, per vedere cosa? l’orrore? la mia forza erculea al servizio di questi tornanti notturni? urla di sevizie date in dono dalle umettate dita – indice/medio – di quella razza sadica che tanta trascendente, anfibia morte con osservanza, piacere e devozione ha messa in opera in plurirotazione giornaliera, settimanale, mensile, annuale, secolare, millenaria? Basta!

Il lento agire e procedere del pittore, dunque, colui il quale non al gesto energico vorrebbe affidarsi in un determinato periodo miscredente, o alla velocità, all’impatto che vitali vibrazioni trasmette, repentino, alla tela, ma ad una calma che per quello che ha in mente di fare sente necessaria. Questo tipo di scelta non si gestisce a comando; varia secondo l’umore, il bisogno, l’età, l’idea del tempo disponibile e non la frenesia nella concentrazione di un tempo che sta per mancare; d’un tratto subentra l’incapacità di dare alla lentezza, alle carezze delle mani verso colori e tele o tavole, alle velature che devono asciugarsi prima di sovrapporne altre, lo spazio senza affanno e orologi sottopalpebra squamata. Si fa notte, l’ora di sentirsi – disdetta! era ora! – nell’impossibilità di dare soddisfazione a ciò che, senza calcolare i giorni, fare si vorrebbe.

Ma la pittura di una tela dopo l’altra senza contare i giorni sarebbe stata un’intrusione annoiata in un territorio improprio, una proluvie di distratta stanchezza, una postilla attaccata a un guanto avuto, ottenuto, serbato e scandagliato, usato per un colore estraneo alle mani, con occhi nel guardare non visti, poiché celati dall’ombra, in quel tempo dell’azione dentro il cubo scuro, nero con riflessi puntiformi come bagliori futuristi di conferma corrispondenti ai cardini della porta cigolanti, col pomello della maniglia malfermo, coadiuvato, nella chiusura, da un chiavistello che, innumerevoli volte ruotando, scalfito aveva il legno; una nota chiara, di voce roca, di tono scheggiato, insieme al pomello opalino – due delle poche, in quell’antro nero – il bagno-doccia di carbone verniciato: Sostra.

Certamente mi sarei annoiato prima di portare a compimento i dipinti; adesso, non anni fa – mah, chi può dirlo? potrei azzardare anche anni fa – ad assommare l’ora “agli anni fa” si sbaglia, il passato non esiste, non può essere modificato, perciò quella scoppula traviante di trascendenza, fuori calcolo dagli orrori di cui è stata portatrice, è priva di senso, totalmente campata in “aria al quadrato con la barchetta sursum, alias aria viziosa”, non essendo in grado di porre rimedio agli orrori del passato, di conseguenza non prescindendo dagli orrori passati; orrori resi attuali dai similari di oggi –.

La fotografia non deve tenere conto del passato, nel presente si esprime; se non al presente è matura – si coglie e con essa si scende –, ma quando al passato collega pixel o Sali, e da lì discendendo appare, si fa mortuaria – il lavoro dei tunicosi untori ha bisogno di passato e trapassato –. Perciò oggi, nel presente, la preferisco. Perciò che? A che do la preferenza? Oggi così la sento. La fotografia o la pittura? La prima rende il futurono privo di coinvolgimento sia personale sia storico, niente odore di medium, essenza volatile o truffatore spiritico, venefico elemento quello, quantunque non chiamato, dappertutto s’intromette; la seconda lo disseziona nell’odore di morte e decomposizione prima o durante il fatto compiuto o da compiere. La pittura sta sospesa a mezz’aria come la nebbia, la fotografia saldamente ancorata a terra, ci cammino sopra e vedo che mi sostiene: abbastanza, come si dice, fintantoché si riesce a stare in piedi sulla terra ch’è dura e tiene; non perché, in aiuto correndo, il cielo tenda i fili. L’unica corda che quest’ultimo potrebbe tirare è quella a forma di cappio, nell’agire in tal senso l’aldilà si sente utile, motivato, disponibile godendo. In verità, la ragione (a proposito di aldilà? che comico nonsenso!) per cui si fa chiamare luogo strozzacervelli non circola a caso. L’inventato e imbustato luogo del nulla, nessun mittente, tanti indirizzi e vite schiacciate, rase al suolo; disinserite. Quando finirà questa millenaria tortura?

Sono le cinque e dieci del nove giugno, sto meglio di ieri e ieri l’altro. Tre giorni fa giornata grigia, umida e vento – con il calore di un giorno dei primi di giugno –, grigio, umido e caldo, e vento, pot-pourri per centinaia di starnuti, ho anticipato il Pafinur che da due anni comincio a prendere, andando avanti per poco oltre un mese, verso la fine di giugno, una pasticca sul far della sera. In queste ultime ventiquattr’ore mi ha tenuto compagnia un vero e proprio raffreddore, con dolori articolari e, ieri sera, qualche linea di febbre. Efferalgan effervescente e via, il vecchio paracetamolo della Tachipirina, blando come effetto – meno deciso di Nisidina (bucava lo stomaco, per l’abitudine che avevo di prenderla anche a digiuno) oppure Novalgina – ma quanto basta per lievi mal di testa – in gioventù erano frequenti e non lievi – e raffreddori come in quest’ultimo caso.

Il giorno dell’arrivo a Bordeaux il sole picchiava forte sulle spalle, che bruciavano come in Sicilia, sebbene protette dalla camicia.

Mi chiedo: come si faceva prima, in casi come questi, nella fase clou del raffreddore, senza fazzoletti di carta? In una scena del film “C’è posta per te”, l’attrice Meg Ryan ne è circondata; una pellicola “biscotti e dolciumi” dove, nel periodo in cui le e-mail cominciarono a diffondersi, si parlava, attraverso la coprotagonista e tutto il suo contorno, usando la tecnica a sguincio, di libri e un certo tipo di librerie nella loro presunta purezza. Non c’è mica tanta differenza tra i kleenex sporchi, pensavo e penso, e i fogli di molti libri che oggi come ieri vanno in stampa. Le lungaggini di pagine e pagine che indugiano sopra particolari insulsi, i particolari in sé e le parole che vorrebbero restituire, senza prima averli fatti propri, contenuto e forma; l’eccessiva descrizione del superfluo. Solo noia stampata e susseguente occhio distratto quando non dormiente. Essenzialità! concisione! Allorché hai finito e non dormi cambia subito argomento; non vuota prolissità! se tendi a dormire smetti di fare quello che stai facendo, cambia subito mestiere. Ti sarai reso conto che è fatica persa? o no?

Aggettivi, nomi, verbi, avverbi (in sovrappiù nell’erudizione di taluni): al setaccio! quelli con un peso specifico adeguato li tieni, il resto lo getti. Ci fu un tempo in cui si parlava di lira pesante, e io dicevo: aggettivo pesante!

Tieni i termini duttili, che hanno tante facce, il cui uso è a largo spettro, dando ad essi la forma che si vuole, come a un blocco di plastilina dall’odore repellente e il colore grigio dell’argilla. Quando una parola, così come la pittura, ha un solo significato non servirtene e non essere suo schiavo leccapiedi; è una devozione immeritata, mutala in rifiuto, volta le spalle e vai via dalle univoche parole tsante, una t e una s insieme mai faranno una z, non considero i mestieranti di piume, penne e tasti, che empiono chili di carta su una pulce che cavalca e scavalca il nulla, non ho tempo da perdere con il loro vuoto chiacchiericcio. Mi sovviene – diceva qualcuno, e la citazione qui finisce (il prospetto dell’Hotel de la Ville di Bordeaux? perché si ripresenta? e non da solo, insieme al rullo di tamburi di Vita d’eroe) –, mi viene in mente la voce del doppiatore italiano di Hulce in Mozart, che tossendo forte la sua ultima esistenza afferma, se medesimo attizza e le fini frasche del ruolo – benché nel punto in cui le mani a fatica muove e assai prima quando altre mani dai merletti sbucano, la verità della trasposizione biografica come auspicio potrebbe avere più di qualche brivido al di là del nulla.

Non sopporto il marmo, il biancore del marmo, il falso bianco del marmo, in particolar modo quello di quel tipo col naso ammaccato. Servile e devoto a chi, una volta e tante barbetta in pugno, battagliava, d’un bianco assai sporco vestito e la lorica foderata di sangue, con la spada come segno atsannato al crimine uso, funereo fino al midollo, prima il quarto della tale fila, poi il secondo di un’altra fila. Il bianco della purezza! Il bianco dell’assassinio smodato, e delle tre spine al fianco. Il fiorente commercio di spine e chiodi e l’indulgenza diretta pure ai morti – che bell’invenzione! che successo! chi l’avrebbe detto? – per rimpinguare le casse, per addobbare di bianchi marmi a decine le nuove fabbriche, duplicando e duplicando il balbettìo di una falsa sillaba sotto coperture di angherie e menzogne.

Mi dà fastidio vedere le tali facciate, starei male a varcare le pesanti porte impregnate di ciò che hanno sentito e visto. Tu, e anche tu, voi, tutti quanti potete andare in giro anche cancellando questi luoghi dal vostri rispettosi Tour d’arte. Scansateli, giratevi dall’altra parte quando li incontrate, e starete meglio. Hanno conosciuto tanto dolore questi luoghi di ogni tipo di commercio. Tolleranti pretendono di mostrarsi, ma nell’inventato aldilà vogliono portarti, ti puniscono, vigliacchi, sbarrandoti le vie – temporali, come le chiamano – con ramificate conoscenze se nel loro finto dietromondo non riescono a trascinarti. Vivo e morto.

Ciononostante finiranno per sparire, è una certezza. O loro o la sopravvivenza degli umani e non solo. Gli umani alla fin fine, letteraria – ma prima della fine reale –, sapranno scegliere.

Una maggiorazione percentuale e unilaterale di venti, dunque un quinto, ha dato all’immagine un allargamento al quale, per la verità, sono abituato, essendo lo schermo del mio pc regolato in maniera tale da dilatare l’immagine giustappunto di questa “entità”. Facendo perdere ai volti, alle varie posture del volto, quell’aspetto allungato – non direi smagrito-cantonale, ma la strada della forma in quell’esclusivo, angolare vestimento organico ha il limite estremo, pur tuttavia senza arrivare agli stiramenti dell’artista svizzero, i cui bronzi erano i suoi ossuti muscoli e la grinzosa pelle a computarli – col quale il mio viso, nella normale proporzione – dell’immagine –, tra base e altezza, si presenta. In realtà non sono così, lo sviluppo della faccia che mi appartiene, e che in passato ha preso connotati felini (forma di guance, labbra e mandibola sotto una luce meridiana m’invitavano, inducevano, imponevano, mi forzavano a farlo), non è eccessivamente verticale, ma la fotografia ne gestisce l’ovale a suo modo; io, che di questa forma sono il detentore e perciò dovrei senza dubbio conoscerla abbastanza e oltre, essendo stata innumerevoli volte oggetto d’osservazione, scrutamento, lettura, captazione infine di luce e luci, umore e concetti che cercavo rappresentati da pieghe, incavi, sporgenze – colori! –, in essa poco mi riconosco, ciò esula dall’immagine speculare che di noi siamo abituati a vedere, qui entrerebbe in gioco un dissertare – questa parola “fa maggiore” figura con una s in meno: disertare – più a largo raggio, la qual cosa ora mi manca la voglia di prendere in considerazione. Punto e basta. Da Vita d’eroe al valzer di quel cavaliere, un salto di qualche minuto in un cd dalla copertina rossa ma non bordeaux.

Anche gli spazi, gli ambienti (vero e virtuale), l’ambiente, uno dei due, le varie – non molte – angolazioni di questo solo, ristretto ambito, nell’oscurità respirano meglio l’oscurità, con minore affanno.

Parlano alla materia oscura, solida, addensata, scultorea come i volti non appiattiti di traverso ma estesi di piatto. Or dunque la deformazione l’ho resa stabile aumentando le foto in orizzontale di quel tanto che bastava ad ottenere l’immagine che di consueto con quello schermo osservo.

Per i miei occhi, in quel pc, un quadrato è un tozzo rettangolo e un rettangolo verticale tarchiato è assai vicino alla forma quadrata.

Ancora un salto: da Strauss, con inversione a u, novamente al cuboide nero delle foto. Le ombre più in carne e meno concentrate, accostate e non una sull’altra; e le luci, anche le poche luci in corrispondenza con le suddette e giù fatte ombre. Impenetrabili ombre che schiarire non si puote, schiariri un cummeni.

Temerario-scuro-mondo-costruttore. I meno vinceranno sul più.

19 giugno, ore 22,06, in un luogo da eccesso calorico che oggi poco mi piace; cinque anni fa l’inizio di questa distanza/tappu di suvaru come punto fermo, con l’aggiunta di capoccia e accoliti che lì si sono ritratti, dove quotidianamente me li ritrovo davanti.

Sostra

- letto 987 volte